En una casa modesta de Bahía Blanca, a fines de la década de 1920, un niño curioso desarmaba relojes para entender cómo funcionaban. No lo hacía por destruir, sino por descubrir. Ese niño, César Milstein, no sospechaba aún que pasaría la vida entera desarmando y comprendiendo los mecanismos invisibles que sostienen la existencia: las defensas microscópicas del cuerpo humano, los anticuerpos, las piezas diminutas de un reloj biológico mucho más perfecto que cualquiera de metal.

Milstein creció en un hogar donde el valor del conocimiento tenía peso moral. Su padre, inmigrante ruso, había llegado a la Argentina con poco más que su oficio y su esperanza. En esa mezcla de humildad y ansia de futuro, César aprendió que pensar también puede ser una forma de trabajar. Estudió en Buenos Aires, pero su mirada se proyectó más allá del Río de la Plata: partió a Cambridge, ese templo de la ciencia donde la curiosidad se convierte en método.

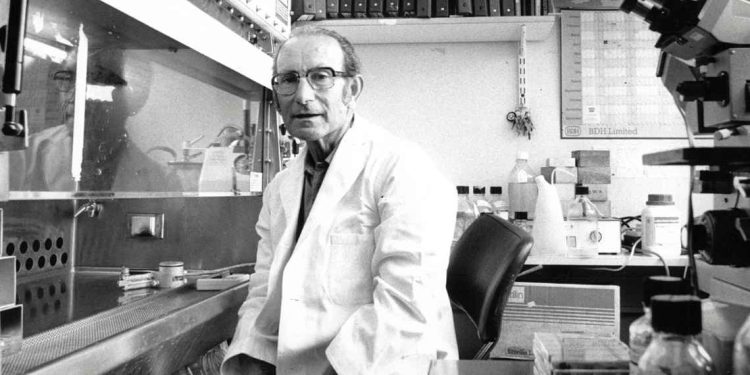

Su laboratorio no era un lugar frío. Allí había una forma de fervor silencioso: tubos de ensayo que brillaban como lámparas, microscopios como ojos que miran lo invisible. Milstein creía que la ciencia es un acto de paciencia y humildad, una manera de preguntarle al universo sin exigirle respuestas inmediatas.

No perseguía la fama —de hecho, evitaba los aplausos— sino la claridad. Decía que el conocimiento científico debía ser “un bien común, no un privilegio”. Por eso rechazó patentar su descubrimiento de los anticuerpos monoclonales: pensaba que la ciencia debía fluir libremente, como un río que riega a todos, no como una fuente cercada por intereses comerciales.

En su pensamiento científico latía una ética profunda: el conocimiento sin conciencia es un edificio vacío. Creía que la investigación básica —aquella que no busca resultados inmediatos ni utilitarios— era el verdadero motor del progreso, porque detrás de cada hallazgo útil hay un largo camino de preguntas aparentemente inútiles.

Para él, el científico debía tener la modestia del jardinero: sembrar sabiendo que tal vez otro recogerá los frutos.

En su visión social, Milstein fue un hombre de frontera: vivió en Inglaterra, pero nunca dejó de sentirse argentino. Llevaba su país en el acento, en el mate que compartía con colegas británicos y en su insistencia en que la ciencia debía ser una política de Estado, no un lujo de países ricos. Miraba con dolor cómo los laboratorios argentinos carecían de recursos y cómo el talento se dispersaba por el mundo. “El exilio de los científicos —decía— es una hemorragia lenta que empobrece a todos”.

Murió el 24 de marzo de 2002 en Cambridge, pero su legado no pertenece a ningún país: pertenece al futuro. Su vida es una metáfora luminosa de lo que puede lograr la mente humana cuando une la curiosidad con la responsabilidad, la razón con la ética.

César Milstein fue, en esencia, un hombre que miró lo más pequeño para comprender lo más grande: la dignidad del conocimiento y la belleza de compartirlo.