Corría el año 1980 en Monte Hermoso. Año muy significativo para todos los montermoseños ya que estábamos atravesando nuestro primer año de autonomía.

El desafío era importante.

Nuestro único capital era tener los mejores amaneceres y atardeceres del mundo y un montón de aguas vivas para contrastar tanta belleza. La riqueza más importante era la humana, éramos 2.500 habitantes, todos tirando para adelante con el único objetivo de ver a Monte brillar.

Yo era muy chiquita, y me tocó atravesar ese momento tan especial desde adentro del Museo de Ciencias Naturales. El museo, al igual que el resto de las instituciones, también tenía que brillar, debíamos sorprender.

En aquel momento solo teníamos algunos fósiles importantes, un coral que parecía un arbolito, una tortuga de mar embalsamada que seguro alguien había donado, y una gran mandíbula de ballena que estaba en la puerta. Teníamos tan pocas cosas, que por los parlantes del Pichicai, que se escuchaban en el centro y en la rambla, pedían ayuda a la comunidad para el museo de manera continua.

Pero como dije antes, ese año era especial y Dim iba a poner todo de sí para estar a la altura de las circunstancias.

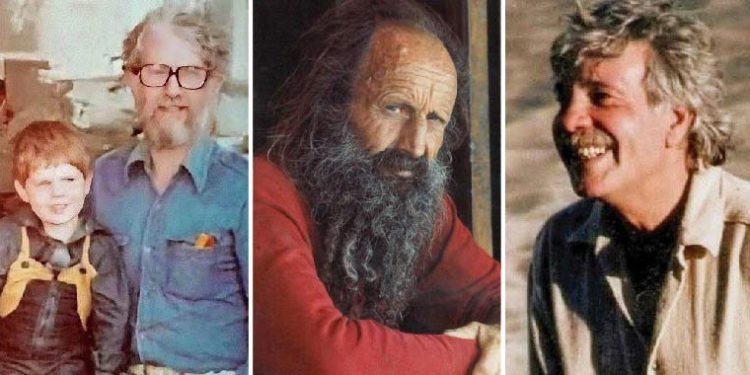

Un par de años atrás, había entablado una relación laboral, pero especialmente de amistad y aventuras, con Gustavo Pollitzer. Gustavo era de Buenos Aires, venía a Monte con su familia, y compartíamos días de investigaciones y excursiones. Compartíamos esos momentos que nunca se olvidan.

Gustavo era un tipo interesante e importante. Era ingeniero, matemático y viajaba por todo el mundo dando conferencias y charlas en diferentes universidades y lugares prestigiosos.

Pero Gustavo tenía una pasión: los caracoles. Y sus viajes le habían permitido hacerse de una gran colección de caracoles. Esa colección de caracoles de mares de todo mundo entero Gustavo se la prestó a Dim para exponer en el museo aquel año tan especial.

Cuando empezamos a abrir las cajas, mis ojos no podían creer lo que veían. Cada caracol era una escultura, una obra de arte de la naturaleza. Los colores, las formas… El más venenoso y el geométricamente perfecto. Los que simulan ser serpientes o arañas para despistar. Había caracoles de colores fosforescentes, cuando aún esos colores tan fuertes y llamativos no venían en nuestras cajitas de lápices.

El alboroto, las cajas y el movimiento, llamaron la atención de Leif, que pasaba caminando por la rambla con sus perros. Con las manos entrelazadas por atrás, Leif empezó a mirar los caracoles que aún estábamos desembalando.

Miraba en silencio. De pronto dijo: −Dim, a mí no me vas a decir que esto salió del mar. Gustavo y mi papá le explicaron a Leif que esos caracoles eran de otros mares diferentes al que conocíamos nosotros. Leif estaba fascinado. Estaba enamorado de la colección de caracoles de Gustavo, y venía todos los días al museo.

En poco tiempo, Leif sabía de caracoles más que el Dim. Sabía los nombres científicos y de que recóndito lugar del mundo venía cada uno. Invitaba a toda persona que cruzaba y mostraba las vitrinas explicando todo en detalle.

El éxito de aquella exposición fue tan grande que tanto el museo como Monte Hermoso fueron mencionados en todos los diarios de la región (cosa que no era común en aquellos tiempos). Gustavo y su colección nos dieron la posibilidad de ver en vivo y en directo algo que solo teníamos posibilidad ver en la foto de algún libro.

Cuando llegó el momento de desarmar la exposición para que Gustavo se lleve sus caracoles, Leif no lo podía entender. «Nosotros tenemos que tener una de estas Dim, que sea del museo para siempre», decía Leif con cierta angustia.

El Dim titubeó. Pero Leif… enloqueció. Estaba eufórico y hablaba tan fuerte y rápido que costaba entenderle. Juraba y recontra juraba que sabía a la perfección cuándo, cómo y dónde encontrar los caracoles que habitaban nuestras costas, ya sea mar adentro o en la orilla. Con un gran apretón de manos y mucha emoción, ese día se selló una especie de pacto. Un trato, entre Gustavo, Leif y Dim. Los tres unidos para formar una colección de caracoles de todo el mundo, para el Museo de Ciencias de Monte Hermoso.

Y acá comenzamos a recorrer un camino que voy a intentar describir. Nunca jamás supimos como Leif sabía los puntos exactos donde encontrar cada caracol. Leif pasaba por el museo y le decía al Dim: «Si sigue soplando este vientito y a la noche hay luna llena, mañana, en el espigón este, podemos encontrar alguna shell». Debo confesar que mi papá a veces lo miraba incrédulo. Sin embargo, al día siguiente aparecía Leif con el caracol que había prometido. Leif tenía razón, siempre tenía razón.

Leif era el encargado de buscar los caracoles que luego íbamos a mandar a Buenos Aires. Tenían que ser perfectos. No podían tener los bordes rotos ni las terminaciones cachadas, no podían estar desteñidos por el sol ni estar erosionados por la arena, y aparte tenían que tener una cierta humedad.

Para todo esto, Leif había encontrado la solución perfecta. En su propia bañera, la de su casa, puso un fondo de arena, la llenó con agua de mar, le metió algunas algas y piedras, y se armó una pecera gigante. Todos los caracoles que iba encontrando los tiraba en la bañera.

Una o dos veces por semana íbamos con mi papá a seleccionar caracoles a la bañera de Leif. Dim los elegía, los clasificaba y los mandaba por encomienda a Gustavo a Buenos Aires.

Tengo grabadas a fuego las carcajadas, viendo perpleja como Dim y Leif en la bañera, con un palito cada uno, intentaban convencer a un cangrejo ermitaño de que se mudara de casita. En realidad, le queríamos afanar la casita al pobre cangrejo. Pero la idea no era dejarlo a la intemperie, solo le cambiábamos la casa por una menos top. Horas y horas convenciendo un cangrejo.

Cuando Dim despachaba la encomienda, Leif devolvía al mar lo que había quedado en la bañera, renovaba el agua, y volver a empezar para la encomienda siguiente.

Pero ningún momento se comparaba al que vivíamos cuando desde Buenos Aires nos llegaba a nosotros la encomienda de Gustavo. Todos sentados alrededor de una caja que traía caracoles de vaya a saber qué lugar del mundo. Para nosotros era sorpresa total.

En aquel momento hablar por teléfono era casi para ricos (y justamente no era el caso de mí viejo ni de Leif) así que toda la comunicación era por cartas. Hay una carta, dirigida del Dim a Gustavo en la que le dice: −Gus, te mandamos con Leif unos caracoles un poco podriditos, pero interesantes.

Todo era una odisea. Odisea que duró exactamente ocho años consecutivos. Desde 1980 a 1988.

En el año 1988 la tragedia… Gustavo fue asesinado en uno de sus viajes. Perdió la vida en Brasil en manos de delincuentes. Un baldazo de agua helada para todos. Ana, su mujer. David e Iván, sus hijos. Toda una familia destruida. Y por estos lares mi viejo había perdido a un gran amigo.

La colección de caracoles que se estaba armando para el museo quedó trunca. Era hermosa, pero estaba incompleta. El Dim la guardo en cajas que nunca más se abrieron. Leif nunca preguntó nada, suponemos que entendiendo el dolor.

Pasaron más de 40 años. El pasado 25 de diciembre me desperté y tenía un mensaje que ni mil navidades juntas podían compensar. Era un mensaje de Ana Pollitzer, en el que me decía que junto a sus hijos, después de tantos años, habían decidido donar la colección de caracoles personal de Gustavo, y que consideraban que el mejor lugar era el museo de mi papá, el de Ciencias de Monte Hermoso.

Cuando leí el mensaje se me paralizó el corazón. Se me cayeron unas lágrimas recorriendo momentos, y estaban más saladas que el mar. La colección original, aquella que se expuso en el museo en 1980 venía a completar todos los sueños que habían quedado truncos.

Se selló el pacto, se cumplió el trato. Y todas las ilusiones de unos locos soñadores, Gustavo, Leif y Dim, se hicieron realidad.

Esta primavera el museo nos va mostrar una colección de caracoles que es de ahora y para siempre, patrimonio de todos y de cada uno de los montermoseños.

PD: desde el museo se sigue con las campañas para que no se lleven los caracoles de la playa. La historia que cuento se dio en un contexto y momento diferente al que hoy transitamos.

Que hermosa historia! Muchas gracias!

Me emocioné con tu relato, Natalia! Soy bahiense de nacimiento. Soy egresada de la UNS de la carrera de Letras. Estudié en la década del 60 cuando todas las carreras se cursaban en Colón 80. Recuerdo con mucho cariño a DIM, a quien veíamos todos los veranos en Monte Hermoso, porque si bien nos fuimos de Bahía Blanca, seguimos veraneando allí.

Te felicito por continuar esa maravillosa tarea en el museo.

El próximo verano voy a pasar a saludarte.

Hermoso relato, Natalia! Yo fui amigo de tu padre. Y estoy seguro que aplaudirá estas diversas escenas con que recreas no solo la historia de Monte Hermoso, sino la de dos patriarcas: Larsen y Dimartino. Al tercero lo veré reflejado en sus caracoles.

Todos los años estoy en Monte Hermoso y cada vez lo que no varía es la arena que crece y crece …

Pero el caracol sirve para oír el eco del tiempo. He de decirte, aunque no te conozco, que tu oído tradujo poéticamente ese pasaje.

Te abraza

Polo Galak (el abuelo del Chino)

Qué orgullo !

Ojalá este verano pueda conocerla 😀

Bellas playas … el mejor atardecer en el mar 🌊 Monte es uno de mis lugares favoritos en el mundo y sin dudas su gente tiene mucho que ver en ese sentimiento.

Felicitaciones por todo el esfuerzo. Éxitos en la presentación 😉

Excelente relato,

Conocí a Dim ( aunque no lo traté ) y a Leif.

Soy amigo de Agustín.

Vacacionaba en M H , teníamos una casita enfrente de la comisaría, Av. P. DE MENDOZA 765.

Abrazo desde Tandil.